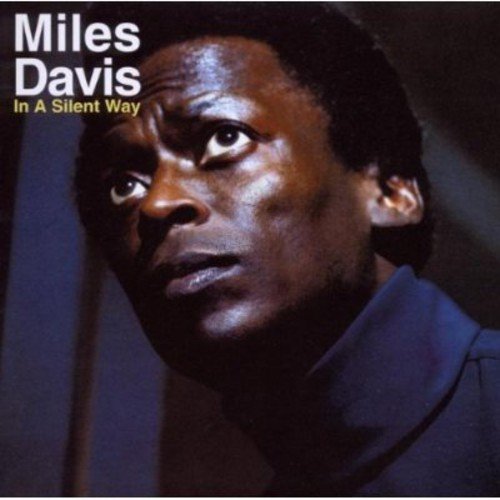

PERUGIA – In un’estate ormai lontana mi avventurai nel deserto del Sinai. Ero sulla strada per il monastero di Santa Caterina alle pendici del monte sacro delle tre confessioni religiose monoteiste, ma caro anche a molte altre: il monte Sinai, appunto. Ero nel cuore della notte, ma decisi di fermarmi perché intuii che nessun’altra situazione propizia mi avrebbe consentito di vivere l’esperienza del silenzio, molto vicina al silenzio assoluto. Un’esperienza unica nel suo genere, surreale e immersiva, meditativa e chiarificatrice. Dedussi che aveva ragione John Cage che stabilì definitivamente sgombrando il campo dell’ipertrofismo della musica sino a quel momento ascoltata, che il silenzio assoluto non esiste, né nel deserto dove comunque era percepibile il sibilo di una sottile brezza che sembrava muovere l’immensa distesa di sabbia, né nella vita e neanche in quella camera anecoica che Cage volle sperimentare: “In quella stanza silenziosa udii due suoni, uno alto e uno basso. Così domandai al tecnico di servizio perché, se la stanza era tanto a prova di suono, avevo udito due suoni. ‘Me li descriva’, disse. Io lo feci. Egli rispose: ‘Il suono alto era il suo sistema nervoso in funzione, quello basso il suo sangue in circolazione’”. Cage così concluse: “Dunque, non esiste una cosa chiamata silenzio. Accade sempre qualcosa che produce suono”. Erano le conclusioni sul concetto di silenzio su cui Cage stava ragionando da tempo, sin dal termine degli anni Quaranta del secolo scorso e su cui compose quel che considera la sua opera più importante 4’33’’, ancora oggi presa a riferimento come parametro massimo della nuova era del minimalismo. Tralasciando le interpretazioni, pur fondamentali, che le religioni attribuiscono al silenzio, a cominciare dall’aggancio con l’Oriente che passa attraverso la “vibrazione di fondo” dell’Om, il mantra della cultura classica indiana, triangolo vocale e mistico che comprende tutti i possibili suoni e gli atteggiamenti vocali e fa dell’uomo un essere risonante in profonda sintonia con l’universo, fino alla vastissima cultura sino-giapponese dove l’idea di silenzio-vuoto è assolutamente cruciale: in pittura come in musica, nella scrittura come in poesia la dimensione della vacuità è uno sfondo imprescindibile, su cui si stagliano successivi piani di orizzonte: il reale non si separa dall’opera d’arte, ma questa piuttosto sorge dalla fitta trama del cosmo stesso e accade; così la sua fine è un dolce risolvere in quella trama silente da cui era uscita. Insomma è a cominciare dagli anni Cinquanta che anche l’Occidente ridondate di suoni e chiassosità si accorge del vuoto-silenzio e su cui specula filosoficamente anche Heidegger per il quale il nulla, la vacuità contrapposta alla pienezza, il silenzio che si contrappone e si fa complementare al suono, si fa concetto portante. Ma è forse grazie proprio all’ampliamento degli orizzonti che apportò la rivoluzione culturale del Sessantotto che il silenzio divenne dominio delle giovani generazioni e che si trovò nel novero di una nuova conquista. Chi nel jazz ne ebbe intuizione massima fu Miles Davis che seppe definire più di altri una propria cifra stilistica e una propria impronta sulla musica proprio con la “gestione” del silenzio, oltre a una timbrica che si era “ritagliata” addosso. “La vera musica è il silenzio – sentenziò Miles -.Tutte le note non fanno che incorniciare il silenzio”. E fu proprio l’anno successivo al Sessantotto che Davis stupì il mondo, non contento di aver già “inventato” il jazz modale e affermato il cool jazz, con gli ampi spazi aperti di “In a Silent Way” di cui ricorre in questo 2019 il cinquantennale della creazione. Un album che offre una dimensione di autenticità e di eternità e allo stesso tempo di purezza nella ricerca musicale di Miles, che incurante delle mode, offre lunghe pause di non suono-silenzio invitando i suoi partner tra cui gli strabiliati John McLaughlin, Joe Zawinul, Herbie Hancock, Wayne Shorter ad abbandonare ogni idea del già conosciuto. “Suona come se non sapessi suonare – disse Miles a un incerto John McLaughlin che gli chiedeva consigli -. Basta prendere in considerazione Shhh/Peaceful, il brano che apre l’album, poche note, molte cesure, silenzi prolungati e pesantissimi accenti, per capire che la musica assume un aspetto mai conosciuto sino a quel momento: avvolgente e malinconica (come il miglior blues) e in certo senso profetica. Due brani di 18 e 20 minuti dove tutto non segue le coordinate di un costrutto precostituito, ma dove tutto accade. Questo è “In a Silent Way”.