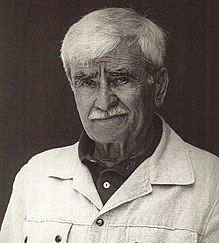

Il 13 febbraio di 26 anni fa ci lasciava Alberto Burri, uno degli artisti più significativi dell’arte contemporanea.

L’artista tifernate oggi si trova nella top ten degli artisti contemporanei italiani più quotati al mondo. Negli ultimi anni le sue opere sono state battute all’asta per cifre da far girar la testa: “Sacco e Rosso” del 1959, battuto a 12 milioni di € a Sotheby’s nel 2016; “Nero plastica” del 1963, venduto a 11 milioni di € a Sotheby’s nel 2017; “Sacco Nero Rosso” e “Rosso Plastica”, venduti rispettivamente a 1.116.500€ e a 551.900€ da Christie’s nel 2018.

Un successo meritato ma non immediato. Per Burri non è stato facile ottenere l’apprezzamento della critica e del pubblico. Di certo, però, la terra d’origine era e resta fertile: Città di Castello, a pochi chilometri di distanza da dove – quattrocento anni prima – era nato Piero della Francesca. A differenza di Piero, Burri non sceglie subito la carriera artistica.

Si laurea in medicina all’Università di Perugia e, non appena scoppia la seconda guerra mondiale, si vede arruolato nell’esercito come sottotenente medico e viene assegnato alla decima legione in Africa settentrionale. L’esperienza militare di Alberto, però, termina presto: solo qualche mese dopo, infatti, viene catturato dagli inglesi, per poi essere consegnato agli americani.

Alberto Burri finisce in un campo di detenzione a Hereford, Texas. Ed è proprio qui che l’artista tifernate si avvicina all’arte. E lo fa stravolgendo il tradizionale concetto di “belle arti”: Burri, infatti, utilizza materiali poveri come sacchi di juta, ferri, argille, plastiche bruciate, muffe, legni, catrami.

Per il modo che Burri ha di utilizzare questi materiali, cioè applicandoli direttamente sulla tela, viene associato alla corrente artistica dell’Informale.

L’informale è una tendenza artistico-pittorica che nasce e si diffonde in tutto il mondo dopo la seconda guerra mondiale, proprio quando gli artisti, vista la devastazione della guerra, avvertono la necessità di trovare un nuovo linguaggio che rifiutasse le forme artistiche tradizionali.

Insomma proprio come Lucio Fontana, anche Burri era alla ricerca di una nuova poetica che fosse in netto contrasto con l’illusoria idea di perfezione del mondo. Un mondo, in realtà, totalmente devastato dal conflitto mondiale.

Tornato in Italia nel 1946, Burri decide di dedicare interamente la sua vita all’arte.

Sacco e Rosso del ’59 – battuto a 12 milioni di € alla casa d’aste Sotheby’s nel 2016, record dell’artista tifernate

Tra il 1950 e il 1952 Burri approfondisce la sua ricerca utilizzando i celebri Sacchi: tele di juta, in principio destinate a contenere generi di prima necessità, che Burri unisce cucendone i pezzi con trame diverse che l’artista connota utilizzando colori che ricordano delle vere e proprie ferite. Da qui il rosso, allusione metaforica del sangue.

Nero plastica 1963 – L’opera è stata venduta a 11 milioni di € a Sotheby’s nel 2017

Nel corso degli anni ’60 Burri inizia a utilizzare la plastica, lavorandola con la fiamma ossidrica. Gli squarci e le pieghe che derivano da queste bruciature rimandano, come i sacchi, a un sentimento di sofferenza, di dolore.

Nel corso degli anni ’70, poi, Burri sperimenta un’altra tecnica, quella dei “cretti”.

Crea queste particolari opere facendo colare – e poi essiccare – zinco e colle viniliche su un supporto di cellotex. Il risultato che ottiene è quello di superfici su cui si espande una fitta trama di screpolature che ricordano terreni argillosi dopo lunghi periodi di siccità.

Esemplare è il caso del Grande Cretto: un’opera site specific creata in occasione del devastante terremoto del Belice che distrusse Gibellina nel 1968. La città venne ricostruita a venti chilometri di distanza e Burri ebbe l’opportunità di intervenire sulle rovine. L’artista creò, così, un’opera di land art: un grande cretto che copre circa 8000 metri quadrati.

Sacchi, plastiche bruciate, cretti: che l’artista utilizzasse la sua arte come forma di espiazione per tutte quelle vite che in guerra, forse, non era riuscito a salvare? A tutta quella sofferenza che non era stato in grado di alleviare? Forse. Burri, d’altronde, per tutta la vita ha rifiutato di spiegare il suo lavoro. Ogni volta ribatteva: “ci sono i miei quadri a parlare per me”.

Oggi le sue opere sono sparse in tutto il mondo. L’artista, però, è rimasto per tutta la vita legato alla sua terra d’origine. Tanto che nel 1978 decide di istituire la Fondazione Burri che ha casa oggi in due sedi museali, entrambe a Città di Castello: Palazzo Albizzini che ospita circa 130 opere dell’artista, e gli Ex Seccatoi del Tabacco, edificio industriale degli anni ’60, dove sono esposte 128 opere di grande formato. Entrambi luoghi di straordinario fascino, veri templi dell’arte contemporanea.